「リカバリーラボマガジン」は、リカバリー(攻めの休養)に関する様々なお役立ち情報を発信するWEBマガジンです。

2022年に「休養学」についてのインタビューをお届けしましたが、その後2024年2月に出版した著書『休養学 あなたを疲れから救う』(東洋経済新報社)は、シリーズ累計20万部を突破しベストセラーとなっています。さらに楽天Kobo電子書籍Award 2025受賞、多数のメディア出演など、多方面で活躍されている「休養学」の第一人者・片野秀樹先生に改めてインタビューをし、前回のインタビュー時からの変化や、今必要とされている休むことについて伺いました。

休養の日である9月8日は、皆さまが「休養」に向き合っていただける機会にしてほしいと願いで制定されていることから、「休養」の重要性を発信するベネクスからも、皆さまに「休養」に関する役立つ情報をお届けしています。

RLスタッフ:以前リカバリーラボマガジンでインタビューさせていただいてから約3年が経ちました。片野先生の著書『休養学 あなたを疲れから救う』はベストセラーとなりました。おめでとうございます。この反響をどのように感じていますか。

片野先生:多くの方に読んでいただけて大変嬉しく思っております。今まさに、多くの方が疲れていて、休むことについて悩んでいらっしゃるのだなと思います。その中で「休むといっても、どうしたらいいんだろう」とその解決策や、ケア方法を探している方々が、この本を手に取ってくださったのではないかと感じています。

RLスタッフ:たしかに疲れている方が多い事実を実感しますね。改めて「休養学」をまだ知らないという方に向けて、「休養学」がどのような学問なのか、そして立ち上げた背景を教えていただけますか。

片野先生:まず、健康づくりの三要素といわれる「栄養」「運動」「休養」のなかで唯一「休養」は学ぶ機会や場所がないということに気づかされました。そこで「休養」を正しく実践するために、学問として体系化することの必要性を感じ始めました。

私は、疲れていらっしゃる方が多いという現実の背景には、日本人特有の二つの大きな特徴があると思います。一つ目は、休まないこと(働くこと)に対しての美徳感が強いということ。二つ目は、全体主義であることです。全体主義は、周りの顔色を伺いながら生活してしまうということです。個人主義であれば「自分は疲れています」と言って、周りを気にせず休むことができるかもしれませんが、なかなかそうはできないというのが実情だと思います。この二つの考え方が文化のように根強く残る日本の社会において、疲れを解決するために「休養」に対する個人のリテラシーが必要と考え「休養学」を立ち上げました。

RLスタッフ:確かに、「休む」ことにどこか申し訳なさや罪悪感のようなものを自然と感じてしまう方は多いと思います。

『休養学 あなたを疲れから救う』(東洋経済新報社)の前に『休養学 基礎-疲労を防ぐ!健康指導に活かす』(メディカ出版)を編著されていますが、これらの著書の出版の経緯や、それぞれに込めた想いを教えていただけますか。

片野先生:まず「休養学」という学問をつくるとなると、複数の異なる学問分野にまたがった研究の視点を組み合わせる必要があると考えました。「休養」の学問体系化にご賛同いただいた各分野の専門家の先生方と一緒に作ったのが、2021年出版の『休養学 基礎-疲労を防ぐ!健康指導に活かす』(メディカ出版)という教科書になります。このようにアカデミックな本ができたということはとても重要で、それによって学問としてまず第一歩、世の中に一石を投じることができました。

そして、本来であればこの教科書を使って「休養学」を一人一人が学習していただくことが理想でしたが、なかなか難解な内容も多く、もう少し平易な入門書的なものが必要だろうという思いがあり、2024年の『休養学 あなたを疲れから救う』(東洋経済新報社)という一般書の出版にたどり着きました。これにより、多くの方が休むことに真剣に向き合い、意識していただくことを目指しました。

RLスタッフ:より「休養学」を身近に感じていただくために『休養学 あなたを疲れから救う』(東洋経済新報社)を出版されたのですね。

ベネクスは創業当初から「休養」の重要性を伝え続けてきましたが、「リカバリーウェア」も雑誌やウェブ記事等で取り上げていただくことが増え、近年「休養」への注目が加速していると感じます。実際世の中の「休養」に対する考え方に変化があると感じられていますか。

片野先生:休養や休み方をテーマとする書籍が増え、また雑誌でも特集記事などが増えてきました。その背景には世の中の疲れに対する課題感をもち、それに対して「どうしたらいいんだろう」、「自分自身の行動や考えを見直さなければいけない」と気づく方が年々増加していることから、さらに注目が集まっているのだと感じています。

そこで休養学を学習していただいた方には、得た知識をしっかりと自分のリテラシーにしていただき、自分自身で考えて行動変容していただきたいと思っています。

RLスタッフ:かつての私自身も含め、「寝たのに疲れが取れていない」と皆さまから切実な悩みが寄せられています。それは寝るという受け身の休養だけで、自ら休養を取りに行くことができていなかったことが一つの原因だったのではないかと、気づきがありますね。

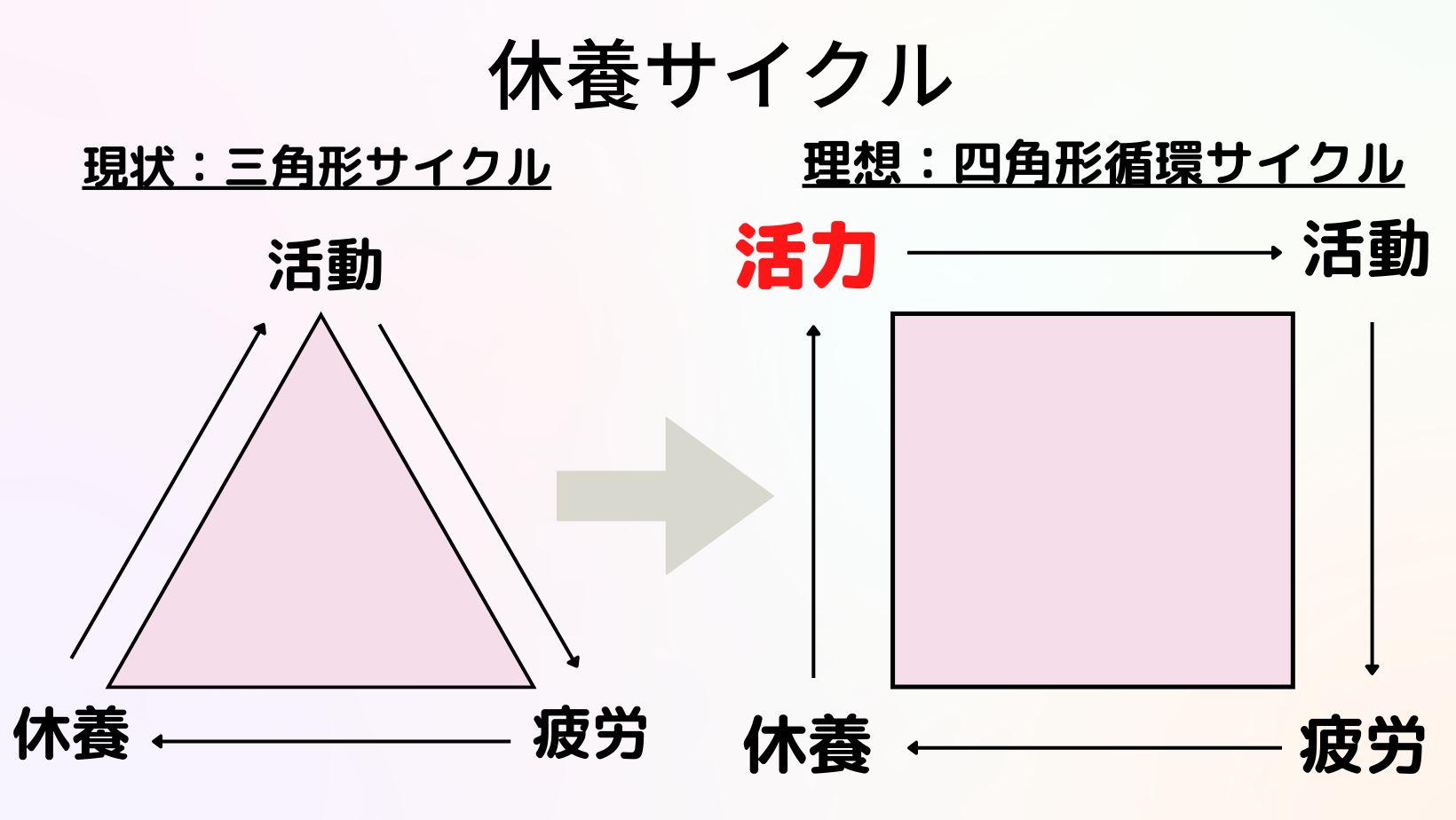

片野先生:活動すれば活動能力が低下する、これを「疲労」と呼びます。私たちは、疲労すると休養したいと思い、多くの方は休養=睡眠を取ったり、ただダラダラと過ごすことでいつの間にかエネルギーが回復しているはずだと無意識に思い込んでしまっています。このような思い込みが根付いた背景には、私たちの二つの「過去」の原体験があります。

一つは、社会環境です。かつては、今よりも社会全体に時間的な余裕があり、ゆっくりと心身のバランスをとる余裕がありました。二つ目は、若い頃の体力です。一晩ぐっすり眠るだけで疲れが取れ、十分に回復できたという経験があります。

しかし、DXなどの技術や情報通信の発展などで効率重視になった現代では、社会のスピードは格段に速くなりました。時代が変わっているのにも関わらず、休み方がそのままでは回復も追いつきません。次の活動に必要な活力を高めることこそが、今すべての人が意識すべきことです。

RLスタッフ:トレンドとしてスリープテックなどの進化があって、より質の高い睡眠を取ろうという意識は高まっていると感じます。

片野先生:「休養をとる」必要がありますが、その具体的な方法として「睡眠をとればいい」と考えている人が多いようです。もちろん睡眠は効果的ですが、睡眠=休養ではありません。そもそも疲労とは「活動能力が減退した状態」を指し、活力を高めるためには「攻めの休養」が必要です。

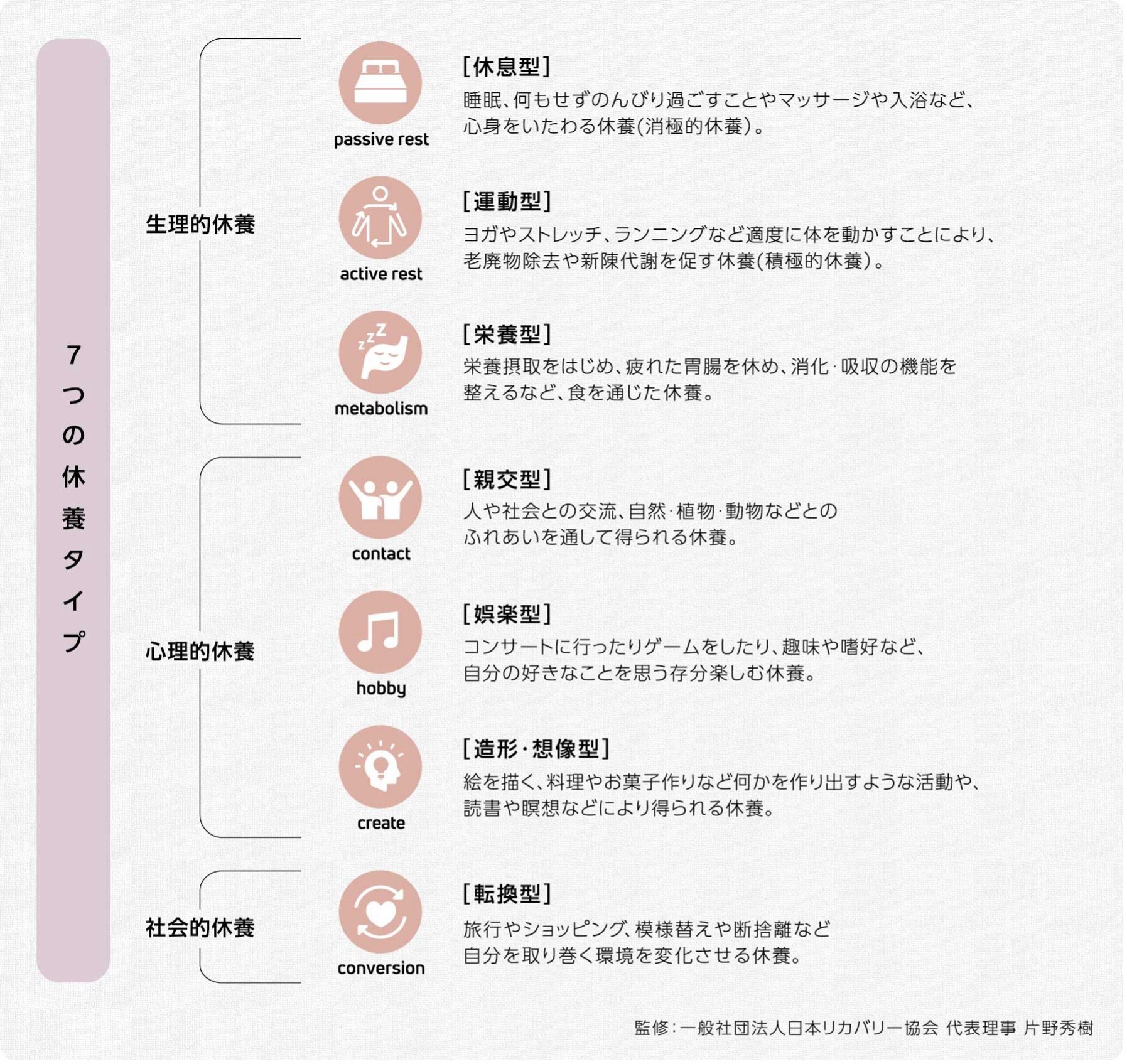

そこで休養学では大きく「生理的休養」「心理的休養」「社会的休養」の3つに分類し、そこからさらに7つのタイプに分類しています。自身の嗜好や気分に合わせ、7つのタイプをうまく組み合わせて、心身ともにリフレッシュすることが大切になります。

生理的休養のなかの、まず休息型は、とてもシンプルで皆さんが一般的にイメージしている休養です。睡眠をとるほか、休憩、安静にする、また15分程度の仮眠をとるなどによって心身をリラックスさせる方法です。

運動型は、「血液の循環を促す」ことを目的とした運動で、体操やヨガなど軽微な運動により血液を循環させ、身体の中の老廃物(疲労物質)を洗い流すのに効果的です。

栄養型は、どうしても疲れたりすると、たくさん食べたい、こってりしたものを食べて精をつけようなど、思いがちなんですけど、ここでいう「栄養タイプ」とは、「ときには栄養をとらない」選択肢も含まれます。消化器官を休ませるという発想で「ファスティング」「プチ断食」などを取り入れることも良いです。

続いて心理的休養です。親交型は、人、動物、自然などと交わることで心の安らぎを得ることです。

娯楽型は、自分が好きなことを思いきり楽しむことも当てはまります。ただ、朝までゲームをやったり、ドラマを見たりとやりすぎには注意が必要です。自身がリフレッシュできる程度に楽しむと良いでしょう。

造形・想像型は、お料理やDIYなど何かを作るクリエイティブな活動もこのタイプです。また、簡単にできることでいうと、その場で楽しいことや行きたい場所などを目を瞑ってイメージすることも良いです。

最後に、社会的休養で、転換型があります。自分の外部環境を変えることが転換型です。例えば、服を着替えることや部屋の掃除や模様替えもリフレッシュにつながりますし、大きく変えるのであれば海外旅行なども良いです。

休養の7タイプをご紹介しましたが、日々の生活の中でこれらを組み合わせてみることを意識してみてください。様々な方法を上手に組み合わせ、能動的に休養を取り入れることで、質の高い回復につながります。

RLスタッフ:ありがとうございます。ベネクスのモノづくりはまさに睡眠時に向けた商品から、休養の7タイプを意識した商品まで、休養学に基づいたラインナップをご提供しています。休養学の本、そしてVENEXリカバリーウェアを通じて、新たな休養方法を知ったり、これまでの自分の行動が正しい休養だったのだと気づくきっかけにしていただけたら嬉しいですね。

片野先生:知っているのと知らないのとでは、大きな違いがあります。知らないうちに意識せず休養を取っていましたという方もいらっしゃると思います。「これって休養にとって良い行動だったんだ」とまず理解して、そのあと「これを足せるな、これも足せるな」と自分自身での工夫が生まれると嬉しいなと思います。こうして積極的に自分から休養を取りにいく、まさに"攻めの休養"につながりますよね。

RLスタッフ:この機会にぜひお伺いしたかったんですけど、休養学を日々伝えられている片野先生ですが、ご自身が実践されている休養方法があれば教えてください。

片野先生:家でなるべくボーっとしています。家が郊外にあるので、自然に囲まれているので安らぐことができます。あとは、自然豊かだからこそ、やることもたくさんあるんですね。草むしりや草刈りをしなければいけない、犬の散歩などもあって、それ自体が運動タイプだったり、自然との親交だったり、何気なく取っています。

RLスタッフ:自然や愛犬とのふれあい、とても素敵な環境で活力を高められているのですね。取材日が9月8日が休養の日ということで、近年の休養に対する考え方の変化などをお伺いしてきましたが、最後に、今後片野先生が「休養を取り巻く環境」についてどのような未来を思い描いていらっしゃるかお聞かせください。

片野先生:今、休むことに対して、少しずつ皆さんの理解が生まれてきているのかなと思っています。この流れがさらに進み、人々が休むことに罪悪感を抱くことなく、自分自身の心身を整えるために積極的に休養を取り入れることが当たり前の社会になることを期待しています。そしてそれが、結果的にひとりひとりが豊かで明るい生活を実現できるのだと考えています。

リカバリー協会でも、疲労状況や関連する課題について発信し、さらに市場調査から社会的動向の変化なども伝え続けています。教育面では、休養の専門家「休養士」の教育活動もしていて、これらの活動も徐々に理解され始め、ようやく皆さんに認めていただけていると感じています。将来的には、皆さんがしっかりとリテラシーをつけて「休養って大切だな」と言える時代が来なければいけないですし、皆さんの豊かな生活ために私たちも継続的に活動を続けて行きたいと思います。

直近だと、『休養学』に続いて、『疲労学:毎日がんばるあなたのための』(東洋経済新報社)を発売しました。『休養学』をすでに読んでいただいている方もまだ読んでいないという方もまた違う視点で、疲労や休養について、新しい考え方に触れていただける内容になっているので、さらに「休養」が当たり前の社会に一歩近づけることができたらいいなと願っています。

RLスタッフ:今後の活動もさらなる広がりを期待しております。また今後の新刊の発売も気になります。ベネクスもリカバリーウェアをはじめとしたさまざまな商品を通じて、皆さんが休むことを前向きに考えていけるソリューション提案をしていますが、社員全員が休養士としての意識を改めて持ち、リテラシーを活用したより良い提案を続けていきたいと考えております。本日はたくさんお話しをお聞かせいただきありがとうございました。

片野秀樹先生の新刊が発売中!『休養学』待望の続編

『疲労学:毎日がんばるあなたのための』東洋経済新報社

https://str.toyokeizai.net/books/9784492048016/

■Profile:

◇片野 秀樹|Hideki Katano,Ph.D

神奈川県生まれ

博士(医学)

一般社団法人日本リカバリー協会代表理事、ベネクス執行役員。東海大学大学院医学研究科、東海大学健康科学部研究員、東海大学医学部研究員、日本体育大学体育学部研究員、特定国立研究開発法人理化学研究所客員研究員を経て、現在は日本疲労学会評議員、一般財団法人博慈会老人病研究所客員研究員、一般社団法人日本未病総合研究所未病公認講師(休養学)も務める。編著書に『休養学基礎:疲労を防ぐ!健康指導に活かす(メディカ出版)』、著書に『休養学:あなたを疲れから救う(東洋経済新報)』、『体と心の疲れがとれる休養法(大洋図書)』、『マンガでわかる休養学(KADOKAWA)』、『疲労学:毎日がんばるあなたのための』東洋経済新報社などがある。