「リカバリーラボマガジン」は、リカバリー(攻めの休養)に関する様々なお役立ち情報を発信するWEBマガジンです。

その中に「休養学」というカテゴリーの記事があることにお気づきでしょうか。

あるいは、気づいていて「これって何?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は、「休養学」の第一人者で、『休養学 基礎-疲労を防ぐ!健康指導に活かす』の著・編集者でもある片野秀樹先生にインタビュー。

まずは「休養学って何?」と質問をぶつけてみました。そこから展開する先生のお話には、「休んでも疲れがとれなくて」といった悩みを抱えるあなたの「休養」の改善に役立つヒントがあるかもしれません。

RLスタッフ:「休養学」。耳慣れないワードですが、どういったものなのでしょう。

片野先生:「栄養・運動・休養」は健康づくりの三要素と言われています。

この中から、栄養と運動を詳しく知ろうと思ったら、専門書などを手にして調べることができます。また、小中学校で家庭科や体育の授業があり、基礎学習は修了しています。

ところが、「休養」は勉強していない、さらに勉強しようと思っても学ぶ場がないのです。それは、「休養」が学問体系化されていないからです。ならば学問として定義できないかと思ったのが始まりです。

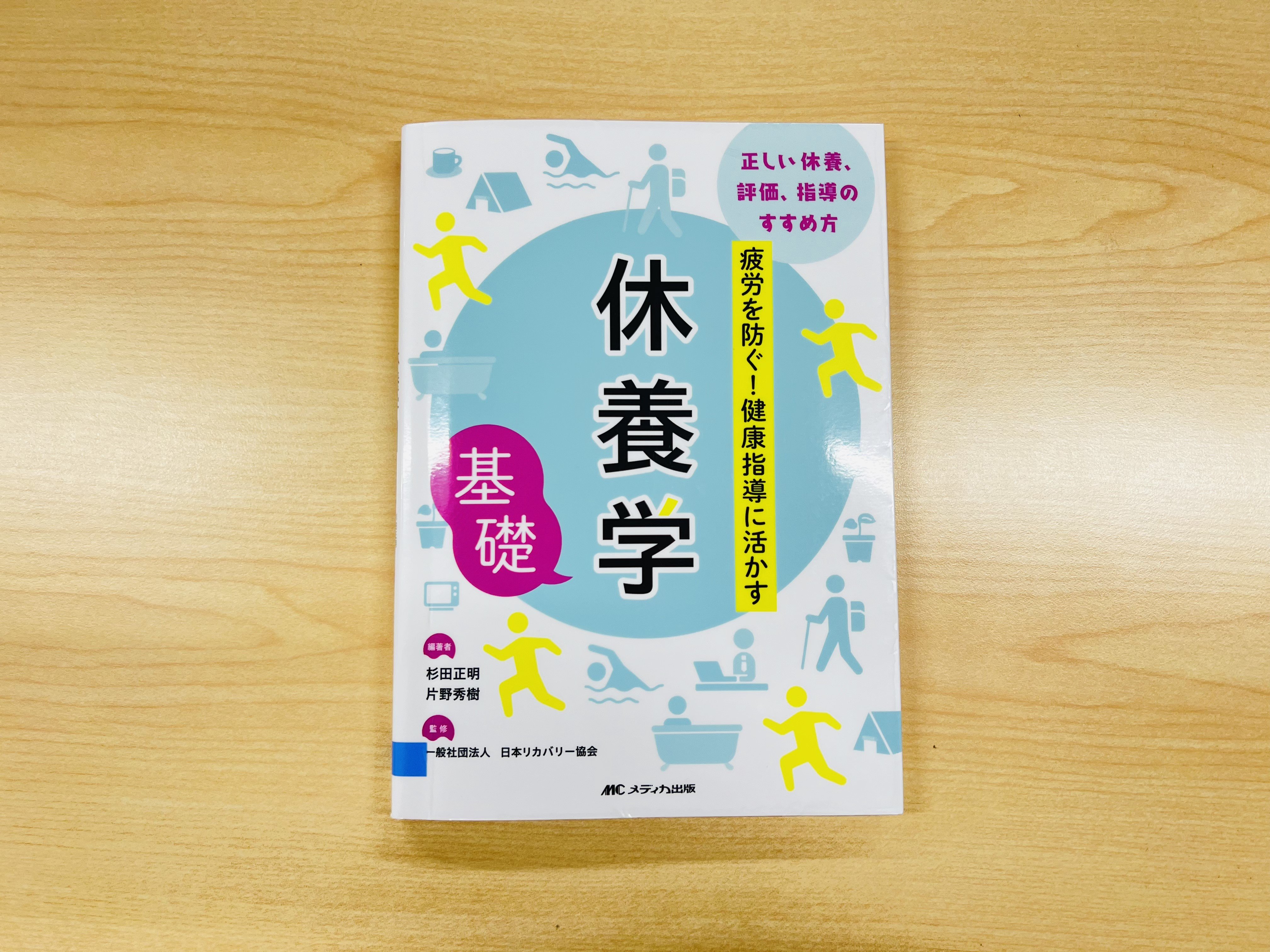

そして、たくさんの分野の専門家たちと力を合わせて完成させたのが、昨年の春に刊行した『休養学 基礎-疲労を防ぐ!健康指導に活かす』(MCメディカ出版)なのです。

つまり、「休養学」とは、栄養や運動と並んで健康維持の要素となる「休養」を知識として正しく理解し、実践するために必要な、かつ役に立つ学問なのです。

RLスタッフ:なぜ今、「休養学」が必要なのでしょう。

片野先生:私が代表理事を務める日本リカバリー協会では、毎年10万人規模の大規模な主観調査を実施し、2017年からの延べデータはおおよそ100万人分あります。最新の2025年の調査結果では、疲労感に関するアンケートにおいて、「疲れている」と答えた人が8割を超えていました。

協会発足の前になりますが、1999年に大阪で行われた厚生省の疲労研究班の調査報告では、「疲れている」と回答した人が約6割でした。25年間で約2割増加し、疲労を訴える人が年々増え続けていることを明らかにしてきました。

2021年の調査での数字は、コロナ禍も大きく影響していると思います。以前は、通勤で、あるいは仕事で訪問先に行くことで周りの景色も変わる。日常に、そういった運動や気分転換の機会がありました。ところが、オンラインで仕事をするようになり、自宅の部屋でずっと動かずにパソコンに向かって座っている。こういった急激な環境の変化が、疲労を感じる人の増加につながったとも考えられます。何らかの対策をしなければと実感しています。そして、その対策の鍵になるものが「休養学」にはあるのです。

RLスタッフ:そもそも疲労とは何なのでしょう?

片野先生:活動能力が下がった状態が「疲労」です。そして、活動能力が下がっている時の不快感が「疲労感」です。まずは、このふたつの使い分けを知ってください。

動物は活動能力が下がると、どうすると思います?

そう、動きを止めて安全な場所で休みます。ところが、人間は疲れたなと感じても「もう少し頑張らなくちゃ」と、疲労感をマスキングする傾向があります。でも「疲労感」を感じたら、身体は「疲労」状態があるということです。

「休養学」では、疲労は、発熱、痛みとともに、病気の前に身体が発する3大生体アラートと位置付けています。疲れを感じることは、体を守るために「休養」が必要なんだよ、という黄色信号なのだということを自覚してもらいたいのです。

RLスタッフ:仕事で疲れても、週末休めば元気になるという人もいれば、疲れがとれず溜まった感じがするという声も聞きます。

片野先生:ひとくちに疲労と言っても人それぞれですね。

広く用いられる指標として、1日~2日程度の休養で回復する疲れを「急性疲労」、数週間から6ケ月未満疲れが続く状態を「亜急性疲労」、6ケ月以上持続する疲労を「慢性疲労」、と呼び分けています。「急性疲労」に関してはさほど気にする必要はありません。

なぜなら、運動後に起きる筋肉痛が日が経つと回復するのと同じように、自然なことだからです。

問題は長期間にわたり慢性的に疲労が続く「亜急性疲労」と「慢性疲労」。

この段階でクリニックでの診察を受けると、「筋痛性脊髄炎/慢性疲労症候群」と診断される可能性もでてきます。

こうなると病気の範疇となり、治療など何らかの介入が必要になってきます。そうならないためにも、疲れを感じたら「休養」を取ることが必要。そのために「休養学」を知識として身につけて欲しいと思っています。

RLスタッフ:疲れると「しっかり寝よう」と早めに床につきます。なのに翌日、会社に行ってもやる気が起きなかったり、仕事の効率がよくないということがあります。

片野先生:確かに、「休養」イコール睡眠や安静というイメージがありますよね。

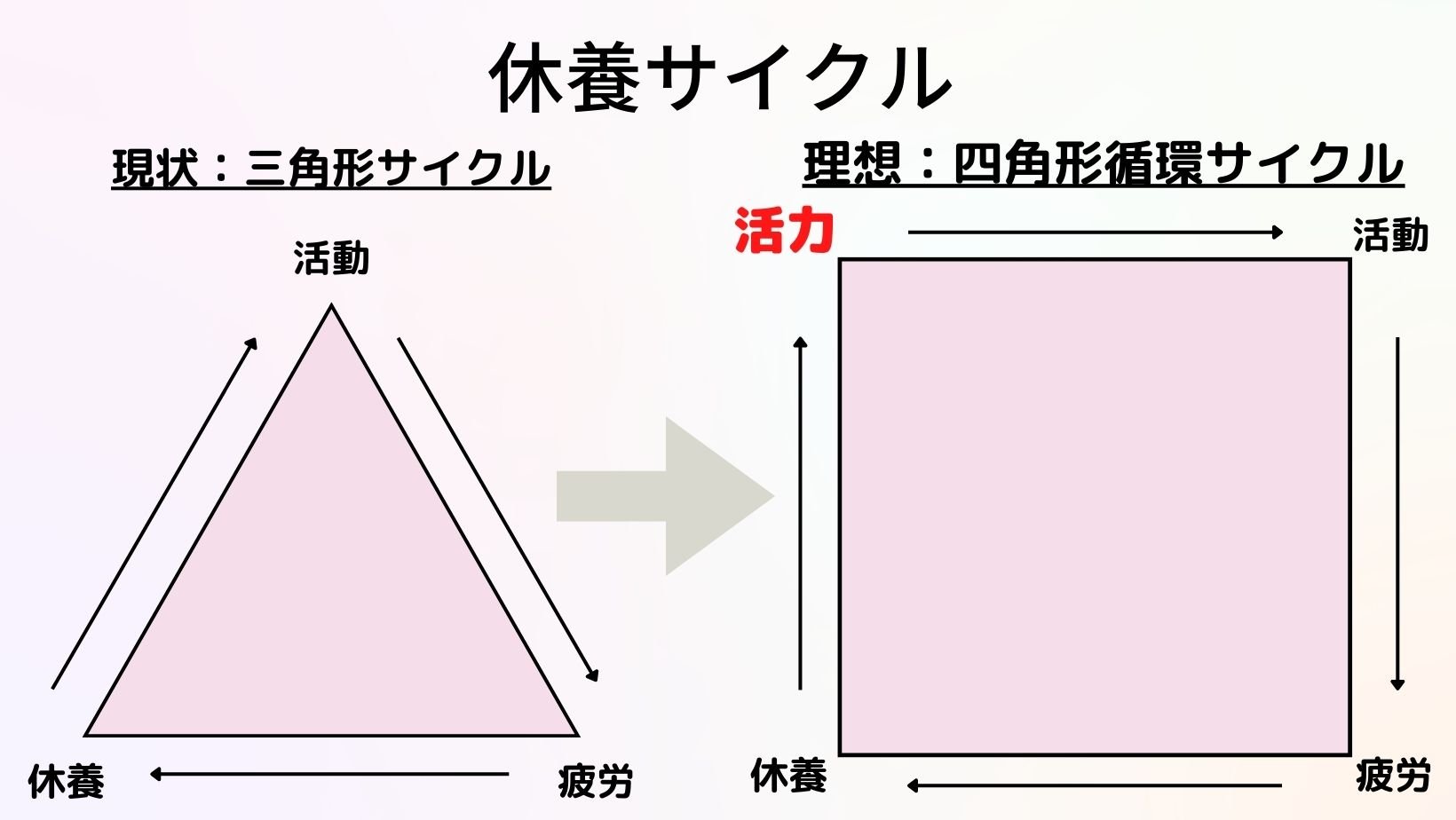

多くの人の日常は、①活動(仕事)して、②疲労状態になったら、③休養(睡眠など)をとり、そのまま①の活動に戻るという、三角形のサイクルで回っています。

でも本来の「休養」とは、文字通り、仕事などの活動を休んで体力や気力などの活力を養うこと。多くの現代人が陥ってしまう三角形のサイクルでは、「活力を養う」ことが抜けてしまっています。

そこでお薦めしたいのが、①活動、②疲労、③休養、の後に、④活力を加えて、四角形の循環サイクルで回すこと。なぜなら、活動後に下がった活力を再び上げることで持続可能になるからです。(休養サイクル図参照)

RLスタッフ:下がった活力を上げるための効果的な方法はあるのでしょうか。

片野先生:「休養学」では、その方法を「休養モデル」と名付けて提唱しています。

説明すると、「休養」を「生理的休養」「心理的休養」「社会的休養」の3つに分類し、それぞれの「休養」ごとに活力を上げるための方法を具体的に挙げております。その方法は7つがあり、効果を上げるために、これらを複合的に組み合わせて採り入れることをお勧めしています。(下記図参照)

片野先生:たとえば、ひと息つくときに温かなスープを飲むとしたら、これは「栄養型」の休養に当たります。それが仮に市販の粉末スープであったとしても、そこに冷蔵庫の中の残った野菜や食材を入れてアレンジして加えるひと手間で「造形・想像型」が加わります。そして、それを友人や子供と一緒にキッチンで会話をしながら作ったら、「親交型」がプラスされます。この「親交型」の対象は、人だけでなく自然や動物との触れ合いでもいい。キャンプでのバーベキューなどは、心身の活力を養うことができるというわけです。

この他、好きなゲームも過度でなければ気分転換になり、これは「娯楽型」。買い物や旅行で外部環境を変化させる「転換型」には、部屋の模様替えなども含まれます。スポーツで体を動かすといった積極的な休養は「運動型」。その一方で、活動を中断して心身を浄化させる消極的な休養「休息型」も、とても重要なモデルとなります。

RLスタッフ:「休養」を改善するための介入方法は、身近なところにたくさんあるのですね。

片野先生:その通りです。せっかくですので、この機会に、身の回りで見落としがちな「衣類による休養」についてもお話ししておきましょう。

最近は多くの会社で、室内を適正温度に設定したり、目に優しい照明を使うなど、快適な職場環境を整えようとする動きが見られます。そんな中、例えば、冬の快適室温として設定される20度が本当に快適かどうかは、人によって違います。なので、寒いと感じる人はカーディガンを一枚羽織ったり、ソックスを履いたりします。こうして、みなさんは、それぞれ自分にとって快適な個別環境をつくっているのです。

つまり、我々ひとりひとりにもっとも身近な外部環境をつくれるのは、衣類だけなのです。そこで大切になるのが、快適性についての知識を持つということです。

片野先生:肌触りのいい素材や、身体を締め付けない作りのもの、リラックスできる衣類などの着用は、抗ストレス・自律神経のバランス改善に役立ちます。さらに、リカバリーウェアのような疲労回復効果をもつ機能性繊維は、今後さらにその必要性が高まると考えています。

RLスタッフ:リカバリーウェアは様々なラインナップを揃えています。それはひとりひとりの快適な休養のお役に立てばという思いによるものです。今回のお話から、それが「休養学」で裏付けられたと感じました。また、今日のお話が読者のみなさんの休養に対する意識を変えるきっかけになるかもしれません。

片野先生:日本リカバリー協会で提唱している「2・5運動」というものがあります。1週間は月曜日から始まり、終わりの土日が週末の休息日であるという流れが当然のことのようになっています。その流れを変えて、週の初めが土日の2日で、その後に平日の5日が続くと意識するとどうでしょう。

こうすることで、平日の5日間でやるべきことを考えたうえで、週の初めの2日間をどう過ごすかを考える。もし平日に忙しい日が続くようなら、土日の2日で活力をしっかりと蓄えて、続く5日間に臨みましょう、という発想なのです。もし水曜日あたりに疲れを感じたら、早めに仕事を切り上げて休養の時間を確保すればいいのです。これまでは平日に溜った疲れをとるためにあった週末2日間のあり方の意識を変えてみようという考え方です。

RLスタッフ:正しい休養をとって、積極的にリフレッシュをするということなのですね。ポジティブな気持ちになります! そして、「休養学」から得られることを、これからの記事にも反映できればと思います。どうもありがとうございました。

Profile

◇片野 秀樹|Hideki Katano,Ph.D

神奈川県生まれ

博士(医学)

一般社団法人日本リカバリー協会代表理事、ベネクス執行役員。東海大学大学院医学研究科、東海大学健康科学部研究員、東海大学医学部研究員、日本体育大学体育学部研究員、特定国立研究開発法人理化学研究所客員研究員を経て、現在は日本疲労学会評議員、博慈会老人病研究所客員研究員、日本未病総合研究所未病公認講師(休養学)も務める。編著書に『休養学基礎:疲労を防ぐ!健康指導に活かす(メディカ出版)』、著書に『休養学:あなたを疲れから救う(東洋経済新報)』、『体と心の疲れがとれる休養法(大洋図書)』、『マンガでわかる休養学(KADOKAWA)』などがある。

\片野先生の各種SNSはこちら/

X

https://x.com/98gaku_katano